第2段階 モチベーションを持ってもらう

練習の習慣がついてきた後にやったこと

これで練習の習慣がついて、生徒さんにまかせられるなと思ったら、

「今度は、先生はもう練習表に書かないから、自分の力だけでどこまでできるかやってきてごらん」

と言うようになりました。

そうしましたら、まかせられたことに喜びを感じたのか、けっこう自立心が湧いてそれなりに弾いて来るようになりました。

中にはまだ練習方法を書いてあげるシステムをもうちょっと続けた方がいいな、という生徒さんももちろんいました。

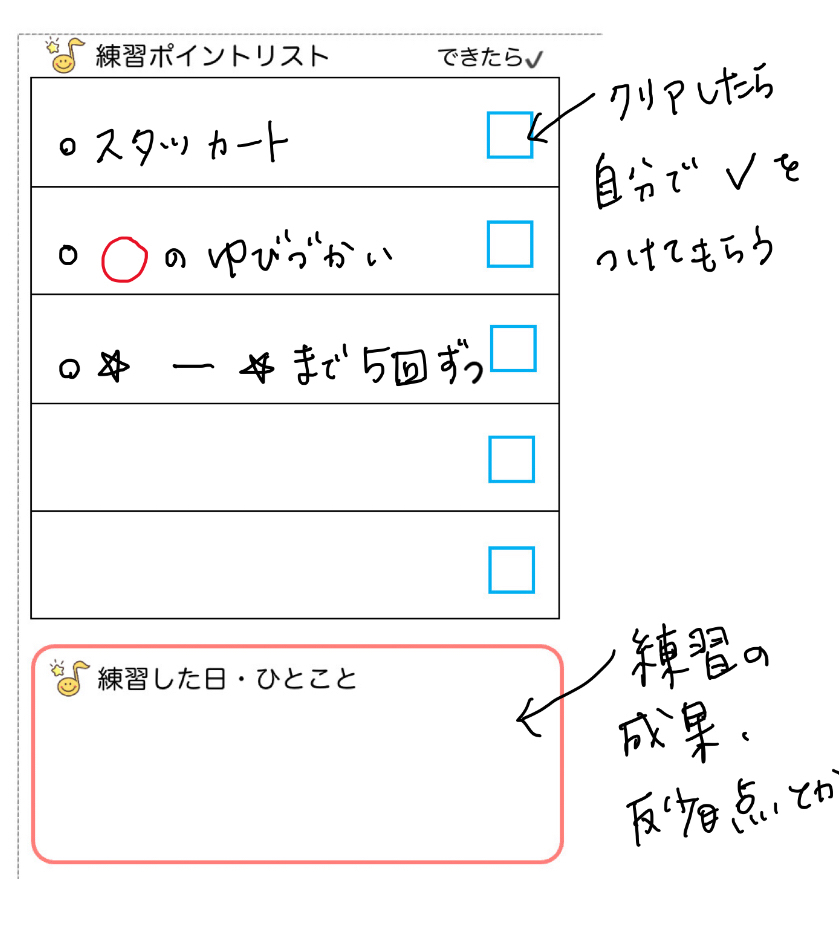

その生徒さんたちに次にやったことは、レッスン室の壁に1人ずつスペースをあげて、台紙として色画用紙を貼り、その上にピアノ演奏の大切なポイントを書いて表にしたものを貼りました。シールを貼るマスを作っています。これは、上記の練習表にプラスしてやり始めたものでした。

例えば、

| 姿勢よく座る | |||||

| 指のフォーム | |||||

| ゆびづかい | |||||

| ダイナミクス |

など、ピアノの演奏をする上で、どの生徒さんにも当てはまる項目を書いて表を作りました。

それを壁の画用紙に貼ります。そして、その週のレッスンでおうちでの練習の成果が出た項目のところにシールを貼ってもらいます。

項目がたくさんありますから、頑張った子は1日に10枚くらい貼れたりするので楽しかったみたいです。シールを貼りたいがためにというのも大いにあったようですが、やっぱり頑張ったごほうび・楽しみもとっても大切なことだと思います。

なんといっても、「継続」につながっていきますから^^

この辺から、うちで練習してこない子はいなくなった感触がありました。

ただ、先生の方で練習ポイントを書いたり、シールを貼るのにで、けっこう時間がを割かれるのがもったいないと感じはじめました。(第一段階はそれも必要な時間と割り切りました)

翌年から、壁に貼ってあげたものを、自分のうちに持って帰れるように色画用紙を二つ折りにできるサイズの(ノートくらいのサイズ)「練習カード」にして、個々にあげて毎週持ってきてもらうようにしました。

ここまでしないまでも、テキストにリストをマステで貼って練習時に見てもらえるようにした子もいました

↓こういうのです。

めでたく練習帳を卒業し全員が練習してくるように

練習方法などを書いてあげたミニ冊子タイプの「練習張」はめでたく全員終わりになりました。

ノートサイズの「練習カード」は、生徒さんは好きなように表紙をマステでデコってきたり、イラストを書いたり、クリアしてもらったシールで物語を作り始めたりして、愛着を感じているようでした。「自分の手に形として残るもの」がよかったのかもしれません。

自分のピアノの歴史にもなるわけです。

すでに自力でできる子も、シールを貼るのが楽しいから「お楽しみ要素」として続けていました^^

こうやって書くと、やったことって思えばささいないことなんです。ですが、表の構成のしかた1つで効果が違ってきます。

いろんなパターンの表を作っては試し、私は成果が上がる表作りに時間をかけました。

この間に、もちろんボツになった方法もたくさんあります(笑

小さい生徒さんから小中高校生の生徒さんまで、全員がしっかり練習してくるようになり、今私は「練習してこなくて困るなー」という生徒さんはいません。

小さい生徒さんはお母さんと一緒に練習し、それ以上の生徒さんは、日数が足りてなかった子は少し増やせるようになり、練習しているのに上達が薄かった生徒さんはポイントを絞った練習ができるようになり、個々の性格を踏まえると平均的な練習ができるようになったと思います。

今現在 嬉しかったこと

今現在ですが、シールを貼るための練習カードのみです。

私は、従来通り楽譜にポイントを書くだけでよくなり、生徒さんも「あ、来週『スタッカート』の曲だから、『スタッカート』のところにシールを貼りたいからそれがんばる」というふうに、「能動的に」練習をしてくるようになった生徒さんが増えました。

例えば表に「アルペジオ」という項目があったら、「アルペジオ」ってなんだ?という興味から始まり、アルペジオが出て来る曲をテキストから探し出したりする現象もあったりして、音楽の用語や知識欲を刺激できるのもいいなぁと思いました。

レッスンで教えても右から左へ聞き流されがちな用語や知識ってけっこうありますから、これはすごくよかったですよ!

さらには、シールありきで「このテキスト◯曲ずつ進みたい」と言ってくる猛者も現れ(笑)、とてつもないスピードでテキストが進むようになった子もいます。練習カードがシールだらけでご満悦なようです(笑

そして、嬉しかったことですが、親御さんから聞いたのですが

「うまくできないところがあってもさぁ、先生に教えてもらった方法で練習をすると必ずうまくなるんだよねぇ。だから先生ってすごいんだー」

と言っていたということを聞いた時です。

泣きそうになりました。

まとめ 生徒さんとのコミュニケーションが大切

生徒さんの練習の意欲や、やる気を出してもらうために、時にはいろんな工夫が必要です。

ひらめいたら即やるのではなく(私です・笑)、これをすることによって生徒がどう変化し、成長の度合いを予測して、どんな風にを昇華させればいいのか、ということをじっくり煮詰めてから始めるということが大切かもしれません。

でもいずれ、そういうものがなくても自発的に、そして効果的に練習できるようになるのが目標で、こういったものは自力で頑張れるまでの道しるべに過ぎない部分です。

でも、それが生徒さんの練習する能力の平均値を上げられるのならば、いくら時間がかかっても取り組む価値があります。

本気で練習する習慣をつけてあげたい生徒さんには、半年くらいはじっくり様子をみる必要があるので「続けられるもの」を、これからも試行錯誤しながら探して取り組むことができたらと思います。

いやー、今回の記事は大作でございました(笑)

最後まで読んでくださって本当にありがとうございます。

🔻そんな私marbleがお送りする無料メルマガ講座はこちらです🔻